(この記事は7月29日まで一番上に表示します。新しい記事はこの下に更新します。)

New Power展 Vol.7

ー gallery自由が丘の【NEW POWER展】は、これから注目を集めそうなブレイク前の新人作家や活躍中のアーティストなどの「新しい魅力」を引き出し、応援するプロジェクトです。ー

この度、第7回となるNew Power展に参加させていただくことになりました。憧れの場所自由が丘で作品展示できること、とても嬉しいです。版画だけではなく様々なジャンルの方との展示は久しぶりで、私自身とても楽しみです。'Liqueur glass' のシリーズと、'dessert dish' の小さな作品を展示予定です。お近くにお越しの際は、ご覧いただけましたら幸いです。

日時:2024年7月25日(木)〜7月29日(月)12:00〜18:00(最終日は16:00まで)

場所:ギャラリー自由が丘(東京都世田谷区奥沢5-41-2 アトラス自由が丘ビル1F)

アクセス:東急東横線・大井町線「自由が丘駅」南口下車徒歩4分

公式サイト:ギャラリー自由が丘

4月に紙の刷り比べの話などを書きましたが、いろいろ気になって諦めきれずまだやってます。

刷り比べてみたものを並べてみると、今まで好きで使っていたHahnemühle5716の黄色味がかなり強いことに気付き、もう少し白いものも作品によって選べるようにしたいと思うようになりました。今制作中のものがまさに白に合いそう。その作品に何を使おう? 私はどうしても雁皮刷りをしたいので、それとの相性が大切になってきます。色が強くなく、艶をきれいに出してくれる美濃機械漉きか、もう少し和紙っぽさの強い高知純雁皮紙(晒)を生かせる紙。

色々やっているうちに、先日「感動した紙」(2024年4月28日の記事)としてご紹介したVelin Archesのナチュラルホワイトが明るいところで見ると驚くほどピンクであることに気付きます。少し薄暗い室内ではやっぱり少しグレーがかっているように見えてずば抜けて美しいのに、光が変わった時のピンクっぽさがかなり作品を選ぶ。しかも雁皮紙が定着しにくい! これは紙の肌質と硬さによるのだと思います。ということであんなに感動した紙が、一番最初に脱落。

Canson Editionのアンティークホワイト、いづみも白はきれいだけど肌のフラットさがどうしても気になってしまい、残るはHahnemühle5745かBFKか。並べたら絶対的にBFKの落ち着いた白がきれいだけど、問題はやっぱり最近また上がった値段。BFKはHahnemühleの2倍強。買えるかそんなもの。ただここまで紙に執着してしまった私が諦められるとは思えないので、これはと思う作品にBFKを使って、1、2年以内にそんなものを一つ作ることを目標に頑張ってみたいと思います。

それより何より驚いているのは、サンプルに使った 'ballet shoes' の版の強さ。アクアチントメインで摩耗しやすいはずなのに、試し刷りから軽く60枚を超えて刷れていることにびっくり。このまま刷り比べ和紙編でも使えそうな感じです。エディション100以上の作品を見ると、どうやってるのかなーと思っていましたが、普通にやってできるのかもしれないですね。

「ハンドメイド・クラフト・手仕事の通販iichi」のサマーキャンペーンクーポンのお知らせです。期間中、iichiでのお買い物が10%割引になるクーポンが2枚 (割引金額の上限は1500円) ご利用いただけます。

iichiのメールマガジンを毎日受け取っているのですが、この時期涼しげできれいなグラスや器が紹介されていて、いつもいいな〜と思いながら見ています。信じられない暑さが始まってしまいましたが、身の回りに少しでも涼しさを感じる物があるだけで救われるんじゃないかという気がしました。夏の準備にご活用ください。

ご利用期間

2024年7月10日(水)〜7月31日(日)

ご利用方法

※iichiに会員登録されている全てのお客さま、新規会員登録されたお客さまが対象です。

※ 作品代金の10%が割引(割引上限額1,500円)となります。送料は割引対象外です。

※ クーポンを使用せずにお支払いを完了したお取引に、後から割引を適用させることはできません。

※ 1回の注文につき1枚のみご利用いただけます。

' Nigella ニゲラ '

ーキンポウゲ科クロタネソウ属。地中海沿岸から西アジアに広く分布するニゲラには16種類あり、中でも南ヨーロッパ原産の「Nigella damascena ニゲラ・ダマスケナ」は、日本でも園芸で親しまれている。小さな黒い胡麻のような種ができることから、和名で「クロタネソウ (黒種草) 」と呼ばれる。

白、青、ピンクや紫色の花びらのように見えるのはガクで、花はレースの様な糸状の葉の輪に包まれている。花が終わると風船のように膨らんだ独特な形状の実ができる。

亡き猫、みーさん (仮名) は15歳になる少し前に腎不全が分かってから、定期的に病院通いをしていました。病院に行く時はリュック型のキャリーに入ってもらい、私はそれを前に背負って話しかけながら歩いていました。暑くなってきた頃、坂の途中にあるお家の塀の隙間に面白い実を付けている植物を発見。「みーさん、すごい変わった植物があるよ!」

インターホンを押して一輪くださいと言おうかどうしようかウロウロしたくらいワクワクしました。実際そんなことができるわけもなく、それどころか怪しまれたくないので写真も撮れず、汗だくになりながら急いで帰ってその特徴をいろいろな言葉にして検索検索。

西洋では「Love in the mist / 霧の中の愛」「Devil in the bush / 茂みの中の悪魔」とも呼ばれているそうなのです。とげとげ痛そうに見える独特な細い葉っぱと、バルーンのような実から出ている角のようなものの見た目からなのか、「茂みの中の悪魔」なんてすごく良い! 「霧の中の愛」は花の時の姿からなのか何なのか、あまりピンとこず。

版画ゆうびんはタイトルを書くスペースが少ないので 'Nigella' のままで、18×18cmの作品のタイトルに 'Devil in the bush' を使いました。すっかり植物を版画にするのが楽しくなっています。

Nigella 作品サイズ: 3.8×4.4cm / エッチング、アクアチント、雁皮刷り

Devil in the bush 作品サイズ: 18×18cm (額40角) / エッチング、アクアチント、雁皮刷り

18年前浅草の路地で出会い、一緒に暮らしてきた最愛の猫様が旅立って1ヶ月が経ちました。腎臓が悪いことが分かったのが3年前、その1年後に今度は甲状腺の病気が見付かり、それでも療法食を食べたりお薬を飲みながら奇跡のように平穏に生きてくれていました。

更にその1年後に鼻の奥にできた腫瘍は、数ヶ月かけてじわじわ口の中にまで広がって、亡くなる1週間前には口が辛くて辛くてご飯が食べられず、ゆっくり眠ることもできなくなっていきました。ついにお水も飲めなくなって1日半後、息を引き取りました。

亡くなる10時間前、必死に起きあがろうとするので、紙のお人形のように薄くなってしまった体を支えると、トイレまで歩き、トイレの中でバタンと倒れ、倒れたまま最後の数滴のおしっこをしました。体をすっかり空っぽにして、ああ本当にもうこれで空へ行ってしまうのだなと思いました。

本当に本当に美しくて凛としていて賢くて気高い猫様でした。最後自力でトイレに行こうとしたのは、とても彼女らしい行動だったと思います。本当にすごい子だなと思いました。

寂しくて会いたくて、何でいないのだろうと絶望的な気持ちになったり、空虚だったり悲しかったり、特に介護中の後悔が溢れて止まらなくなったり、ぎゅうっとなった心臓が戻らないままでいます。毎晩2、3時間おきに「ご飯だ!」のネコパンチを受けていたため、連続睡眠の取り方が分からず、無駄に目覚めては暗闇に向かって名前を呼んだりしています。

最後苦しかった彼女が痛みから解放されて、きれいな空の上で風の匂いを感じ、優雅に日向ぼっこしたり毛繕いしているのだと、絶対にそうであって欲しいと、いつもいつも強く心から祈っています。

版画以外のことはあまり書かないことにしていたこのブログですが、私の「生きる」を支えてくれた存在であり、楽しく版画ができているのも彼女のおかげでもありましたので、書き残しておきたいと思いました。私が介護生活を送っている間、亡くなってからのこの1ヶ月、ご迷惑をおかけしてしまったみなさま、温かい言葉をかけてくださったみなさまに、お詫びと感謝を申し上げます。

どうかどうか安らかに。長く一緒にいてくれて本当にありがとう。永遠に私は貴女の下僕です。毎日寝る前に必ず伝えていた言葉ー「いつでも起こしてね。おやすみ。」 また会おうね。

リキュールなどの強いお酒を飲むための高さ10cm程度の小さなグラス。私はまったくお酒が飲めないので、そういう種類のお酒があってそれのためのグラスがあると知ったのは、妹が母にプレゼントしたアンティークのリキュールグラス(Liquere glass)を見せてもらった時でした。その美しさに感動して2020年に作ったのが 'enameled glasses' 。エナメルで装飾が施されていてそれはそれは美しい。ちなみにその作品は妹のお友達の結婚のお祝いに、乾杯の意味を込めて作ったものです。

自分で手に入れたり借りたりしながら数種類のアンティークのリキュールグラス、一つだけビストログラス(Bistro glass)という名称で売られていたグラスを、ガーデンパーティーかお昼のカフェレストランでのパーティーのような雰囲気を思い浮かべながら、またまたたくさん画面に並べました。酒瓶の方が目立ってしまったという印象もなくはないですが、グラスが主役です。

習作のために作っていた一つ一つのグラスも作品として仕上げています。今後もう何点か追加したいなと思っています。

「リキュール」って単語の響もなんかいいなと、意味なく「リキュールリキュール」つぶやいてみたり。

Liqueur glasses 作品サイズ: 40×36.5cm (額60角 / エッチング、アクアチント、雁皮刷り

Liqueur glass#1 作品サイズ: 9×9cm (額25角)/ エッチング、アクアチント、雁皮刷り

Liqueur glass#2 作品サイズ: 9×9cm (額25角)/ エッチング、アクアチント、雁皮刷り

第14回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレにおいて、上の画像の作品 'Liquere glasses' を入選作品に選んでいただきました。2年前に 'buttons #5' で審査員特別賞をいただいた、私にとって思い出深い公募展で入選することができてとても嬉しいです。入賞・入選作品展が下記の通り開催されますので、ご覧いただけましたら幸いです。

第14回大野城まどかぴあ版画ビエンナーレ

日時:2024年7月1日(月)〜7月15日(月祝)10:00-17:00(最終日15:00まで・7月3日(水) 休館)

場所:大野城まどかぴあ(福岡県大野城市曙町2-3-1)

アクセス:西鉄天神大牟田線 福岡(天神)駅から急行約12分、春日原駅下車徒歩約10分。/ JR鹿児島本線 博多駅から快速約13分、大野城駅下車徒歩約18分。大野城駅東口からは大野城市コミュニティバス「まどか号」運行。

大野城まどかぴあ https://www.madokapia.or.jp

先日の 'billy buttons' にぴったりの小さな額があったので入れてみました。

本当にここ数年は正方形の作品が多くて、額も壁掛け用は正方形以外買っていないという偏り様。昨年、端材の額を仕入れた時に、色と形に一目惚れしたものの、長方形だったので使うかなぁと思いながら買ったものでした。買っておいて良かった!!そろそろまたミニ額も買い足したい時期。形問わず探してみたいなと思います。

額のサイズ: 15×16.6×奥行き2.1cm / 重さ222g

'billy buttons'

黄色い球状の花を咲かせるオーストラリア原産のキク科の植物「クラスペディア(Craspedia)」。Billy button、Billy ball、Woolly heads、Yellow ball、Gold stickなどいろいろな呼び名がある。乾燥に強くドライフラワーの定番としても人気。

ゴールドの版を重ね、黄み強めの雁皮紙を刷り込んでみたら面白い色が出てくれました。ルリタマアザミや千日紅のように丸く咲く花はやっぱりかわいくて、ついつい版画にしたくなります。はじめ1版だけで黄色いインクと、茎にブルーグリーンを置いて刷ってみたのですが、色刷りが衝撃的に全然上手くない。自分がしっくり来ないだけかもしれませんが、それが一番ダメなのでお蔵入りとして、もう1版追加して色を付けました。自分で言うのもなんですが、断然良くなりました。

作品サイズ 4.3×6cm / エッチング、アクアチント、ドライポイント、雁皮刷り、2版2色刷り

今年2月、茅ヶ崎美術館で「小さな版画のやりとり」展なるものをやっていると教えていただき出かけました。小さな展示室2つに小さな版画がびっしり。最初の部屋に蔵書票、次の部屋に年賀状。誰かから誰かへ贈り贈られた小さな版画。興奮しすぎて心臓が出るかと思い、出るわけもないのにそれを抑えようと思って出てしまった「ウェッ」という変な声が静かな展示室に響いてしまいました。

蔵書票2番目か3番目にあった池田満寿夫の作品(『池田満寿夫エクス・リブリス』に収められている「ヘビ使いの女」だったのかな)の前でいきなり動けなくなってしまいました。深い黒と赤の版の重なりがおしゃれできれいでかっこいい。なんてなんてなんて素晴らしいのだろう!

下の展覧会のお知らせハガキの通り、ほとんどが多色刷り。おそらくほとんどが多版。版種横断しているものもさえありそう。小さな版の中に惜しみなく注がれるエネルギーと、溢れる探究心と版表現への情熱。彫刻刀やニードル、バレンや寒冷紗の音が聞こえるようでした。本当に版画をやるのに一生は短過ぎる。

そんな鑑賞体験があったおかげで、この 'billy buttons' が2版2色に辿り着きました。銅板が高いので複数枚使うのも大変ですが、大きな作品でも多版をやってみたいなと思っています。

great burnet - ワレモコウ - 吾亦紅

とげとげの花、'globe thistle' - ルリタマアザミ(2023年8月23日の記事)と同じ版のサイズと紙での植物の絵第2弾。いただいたアレンジメントの中にあったワレモコウがドライになっても見事に可愛くて、このような形になりました。背景は引き続き私の中のちょっとしたブーム、水彩風。

最初から和紙に刷る予定だったのですが、とりあえずその辺にあった洋紙で試し刷りなどしてしまったために、和紙か洋紙か(写真3枚目)で全然雰囲気が変わるということが分かってしまい本当に迷いました。和紙に刷った方が滲みの感じがより出るけど、ちょっとわざとらしいほど雰囲気出しちゃってないか?と思い始め、グレーの油膜がきれいに感じられる洋紙が捨てがたくなってしまったり。壁に貼って眺めれば眺めるほど分からなくなったので、'globe thistle' とシリーズにするという当初の予定通り和紙(しかも更に雁皮紙も刷り込んでいる)に決めました。

こういう一つ一つが面白く、でも時々ぐったり疲れます。だから他の日常生活の決断や判断が激しく適当になるのだと思います。ほとんどの事柄は和紙か洋紙かよりはるかに大事なはずだけど、この時の私にとって和紙か洋紙か以上に重要なことはなかった、変な感覚になった数日間でした。

作品サイズ: 18×18cm (額40角) / エッチング、アクアチント、和紙に雁皮刷り

第3回TKO国際ミニプリント展2024

東京、京都、大阪を巡回するミニプリント展に出品しています。世界40ヶ国から238名の作家の作品が展示されます。お近くにお越しの際はお立ち寄りください。

なお、第1回(2016年)、第2回(2020年)の展覧会カタログが電子カタログとしてどなたでもご覧いただけるようになっています。主催のB-galleryのウェブサイトからアクセスできます。出品者以外も閲覧できるこういう形式がもっと増えてほしいなと思います。素晴らしい!感謝!

出品作品:'ballet shoes'、'sun hat#3'(どちらかの作品が展示されます)

東京会場

日時:2024年5月28日(火)〜6月2日(日)12:00〜18:00

場所:東京芸術劇場 Tokyo Metropolitan Thater 地下1階アトリエイースト

公式サイト:geigeki.jp

京都会場

日時:2024年6月8日(土)〜6月26日(金)13:00〜19:00(最終日17:00まで)火水木曜休廊

場所:アートゾーン神楽岡 Kyoto Art Zone Kaguraoka

公式サイト:kyoto-artzone-kaguraoka.com

大阪会場

日時:2024年9月1日(日)〜9月11日(水)11:00〜18:00 木曜休廊

場所:GALLERY いろはに GALLERY IROHANI

公式サイト:akaci517.wixsite.com/gallery-irohani

「銅版画を刷るー雁皮刷り」のページを改訂しました。

私はこの雁皮紙という薄い光沢のある和紙を刷り込んだ仕上がりが大好きでほとんどの作品で使っています。ただ大きな版で極薄和紙を使う時は気が重く、作業前からうっすら憂鬱まで感じていました。何しろ失敗した時の金銭的損失が大き過ぎる。大きな版も自信を持って刷りたいと思い、もう一度やり方を見直してみることにしました。今回も色々な版画家さんの動画を見て勉強させていただきました。

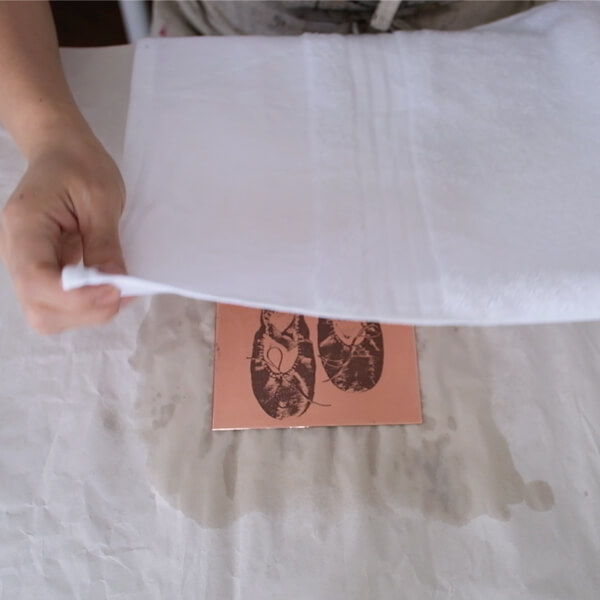

水分や糊水を拭き取る際、丸めた布を使っていましたが、上の画像のように広いタオルで一気に拭き取るときれいだしスムーズ。更に手で押さえるのも良いけどローラーもこれがまた良い。均一に拭き取れて加減も覚えやすい。一つ一つの工程がスマートに進むと、それだけ失敗の要素が減っていくのは、この工程に限らず色々な場面で感じることかと思います。糊や水を使うこの作業は乾燥との戦いもあるので、手早さは大事になってきます。

ほんの少しの変更でも、大きく作業を改善してくれるので、こういうアップデートは大切だなとつくづく思いました。この方法自体技法書で見てはいたのですが、動画で見るまで心に響かず試みることもしていませんでした。怠慢です。動画を上げてくださる方に毎度毎度感謝感謝です。私は静止画になってしまいますが、お役立つことがあれば幸いです。

今回新しく購入した無印良品の「逆さでも使えるスプレーボトル」最強です。逆さでも使えるのはもちろん良いですし、ワンプッシュで大量に出るので作業量が多い時も手が疲れないです。道具も大事。